執筆者兼監修者プロフィール

東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。

資格

- 医学博士

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

- FMF認定超音波医

…続きを見る

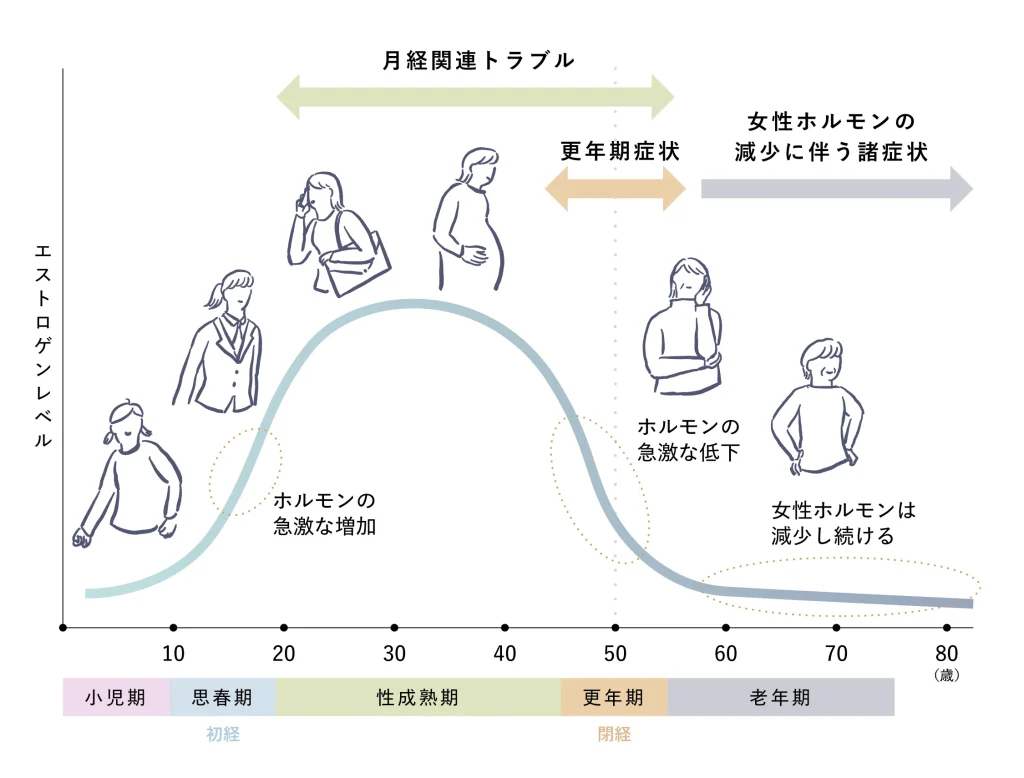

「最近なんだか体調が優れない…」「更年期でエストロゲンが減っていると言われたけど、どうすればいいの?」45~55歳の女性にとって、更年期の体調変化はとても身近な悩みですよね。更年期に差し掛かかると女性ホルモンの一種であるエストロゲンが急激に減少し、ほてりや発汗、不眠など様々な不調が現れます

本記事では、そんなエストロゲンを「増やす」ために日常でできることから治療まで、網羅的にわかりやすく解説します。クリニック監修のもと信頼できる情報をお届けしますので、更年期のホルモンケアにぜひお役立てください。

エストロゲンとは?その働きと重要性

まずエストロゲン(卵胞ホルモン)とは何か、その基本を押さえましょう。エストロゲンは女性の卵巣から分泌される代表的な女性ホルモンで、もう一つのホルモンであるプロゲステロン(黄体ホルモン)とともに、排卵や月経をコントロールしています。思春期から分泌量が増え、女性らしい体を作り妊娠・出産を支える重要な役割を担っています。

エストロゲンの具体的な働きを挙げると、以下のようなものがあります。

- 生殖機能の維持

子宮内膜を厚くし受精卵の着床を助ける、乳房の発達を促すなど、生殖に直結する働きがあります。これにより妊娠の準備を整え、女性らしい丸みのある体型を形成します。 - 自律神経を安定させる

ホルモンバランスが精神面にも影響を与え、エストロゲンには自律神経を安定させる作用があります。そのためエストロゲンが十分にあるときは情緒が安定しやすく、逆に更年期に減少するとイライラや不安感が出やすくなります。 - 骨や血管の健康維持

エストロゲンは骨形成を促進し、骨量を保つ作用があります。同時にコレステロールのバランスを整えて動脈硬化を防ぐ効果もあり、女性は閉経前までは男性より心血管疾患が少ないのはエストロゲンのおかげと言われます。 - 肌や粘膜の若々しさ維持: 肌のハリや潤いを保つのもエストロゲンの重要な働きです。コラーゲンの生成を助け、髪や皮膚のツヤを与えます。また腟粘膜の厚みや潤滑も保ち、女性器の健康にも寄与しています。

このようにエストロゲンは心身の健康美を支えるホルモンです。裏を返せば、更年期にエストロゲンが減少すると体の様々な部分に変化が現れ、不調をきたすことになります。

エストロゲンが減少すると起こること

女性は40代後半~50代にかけて閉経の時期を迎え、それに伴い卵巣から分泌されるエストロゲン量が大きく低下します。では、エストロゲンが減少すると体にどんな変化が起こるのか?主なものを見ていきましょう。

更年期症状とエストロゲンの関係

更年期に見られる典型的な症状として、次のようなものがあります:

- ホットフラッシュ(のぼせ・ほてり)や発汗

急に顔や上半身が熱くなり汗が噴き出すホットフラッシュは、更年期障害の代表的な症状です。エストロゲン低下による自律神経の乱れが原因で起こります。 - 動悸・息切れ、めまい

突然心臓がドキドキしたり、立ちくらみやめまいが生じることがあります。これも自律神経の不安定化や血管拡張の影響で、更年期の女性によく見られます。 - 冷えや肩こり、頭痛

ほてりと汗をかく一方で手足の冷えや肩こりも起こりやすくなります。血行不良や筋肉の緊張、ホルモン減少に伴う自律神経症状が関係します。 - 疲労感や倦怠感

なんとなく体がだるい、疲れやすいと感じる方も多いです。ホルモンバランスの乱れで睡眠の質が低下したり、自律神経の不調が全身倦怠につながります。 - 精神的な不調(イライラ、不安感、落ち込み、不眠)

エストロゲン低下は脳内の神経伝達物質にも影響し、情緒が不安定になりがちです。不眠症状もよく見られ、夜中に目が覚めたり眠りが浅くなるといった訴えがあります。

これらは更年期症状と総称され、卵巣機能の低下によるエストロゲン分泌減少が主な原因です。個人差はありますが、複数の症状が重なって日常生活に支障をきたす場合、更年期障害として治療の対象になります。

エストロゲン不足が引き起こす健康リスク

エストロゲン低下による影響は低下し始めたときにおこる症状だけではありません。中〜長期的には以下のような健康リスクも高まります。

骨粗しょう症のリスク

エストロゲンには骨の新陳代謝を維持する作用があり、閉経後にその保護効果が失われると骨量が急激に減少します。閉経後数年で骨密度が著しく低下し、骨粗しょう症や骨折の危険性が増大します。実際、更年期以降の女性は毎年2%以上骨量が減り、10年で20%以上も減少するといわれます。

心血管疾患のリスク

女性はエストロゲンによって動脈硬化から守られている部分があり、閉経後は高血圧や動脈硬化が進みやすくなります。その結果、50代以降は心筋梗塞や脳卒中など心血管系の病気発症率が上昇し、男性に追いつくと言われます。

認知機能の低下

エストロゲンは脳内でも神経保護的に働いており、閉経後にはアルツハイマー型認知症のリスクが高くなる可能性が指摘されています。エストロゲン低下による血流低下や代謝変化が脳機能に影響するためと考えられています。

泌尿生殖器の症状

腟や尿道の粘膜はエストロゲンによって潤いと弾力が保たれています。そのため閉経後は腟の萎縮や乾燥による性交痛、頻尿・尿失禁、膀胱炎の反復などGSM(閉経後尿路生殖器症候群)のリスクも高まります。実際、更年期頃から「尿漏れしやすくなった」「性交時に痛みや乾燥感がある」という声も増えます。

エストロゲンを増やすには?医学的な方法

ホルモン補充療法(HRT)はどんな人に向いている?

ホルモン補充療法(HRT:Hormone Replacement Therapy)は、その名の通り不足した女性ホルモンを薬で補う治療法です。閉経前後から急激に減少するエストロゲンを外部から補充することで、更年期障害の症状を根本的に改善しようとするアプローチになります。具体的にはエストロゲン製剤(飲み薬・パッチ・ジェルなど)と、子宮がある方では子宮内膜が増殖しすぎないようプロゲステロン製剤を併用します。

HRTの効果とメリット

HRTは現在利用できる更年期の治療法の中で最も効果が高い方法です。ほてり、のぼせ、発汗といった代表的な更年期症状に対して劇的な改善効果を示すことがわかっています。服用・使用開始から早ければ数日〜1週間程度で症状が和らぎ始め、「嘘のように楽になった」という声も多く聞かれます。またエストロゲンを補うことで骨密度低下を防ぎ、骨粗しょう症の予防にも役立ちます。コレステロール値の改善効果も期待でき、総じて更年期以降の健康リスクを下げることができます。

どういう人がHRTを検討すべき?

更年期症状が日常生活に支障を来すレベルで辛い方は、HRTを積極的に検討してよいでしょう。禁忌(使ってはいけない条件)に当てはまらなければ更年期障害のある方にはまず考慮して良い治療法とされています。典型的には、ホットフラッシュが日に何度も起こり仕事に集中できない、睡眠障害や抑うつ状態がひどく日常生活がままならない、といった場合はHRTの適応となります。また骨粗しょう症のハイリスク(骨量低下が著しい、骨折歴がある)の方も、骨保護の目的でHRTを行うことがあります。逆に「特に症状がない」「生活の質が保たれている」という方は無理にホルモン治療を開始する必要はありません。

HRTを受けられないケース(禁忌)

HRTはすべての女性に使えるわけではありません。ホルモン製剤の禁忌として知られるのは、エストロゲン依存性のがん(乳がん・子宮体がんなど)の既往症がある方、原因不明の異常性器出血がある方、血栓症になったことがある方、重度の肝障害がある方、妊娠中の方などです。これらに該当する場合、HRTは原則行えません。

HRTのリスクと副作用

エストロゲン補充に伴う副作用やリスクとしては、乳房の張り・痛み、不正出血、吐き気・頭痛などのマイナーな副作用が挙げられます。これらは使用開始初期によくみられますが、多くは体が慣れるにつれ軽快します。重大な副作用として注意すべきは血栓症(血の塊ができる)ですが、実際の発症率はそれほど高くなく、喫煙や肥満などリスク因子がなければ過度に恐れる必要はありません。もう一つしばしば懸念されるのが乳がんリスクですが、最新の知見では閉経周辺期から標準量のHRTを5年程度行う分には乳がんリスクへの影響はごく僅かであると報告されています(※むしろ肥満や飲酒の方が乳がんリスクへの影響が大きいとの研究もあります)。いずれにせよ、HRT中は定期的に乳がん検診や子宮がん検診を受けるなどフォローアップが重要です。リスクとベネフィットを正しく理解し、医師と二人三脚で進めていけば安全に恩恵を受けられる治療と言えます。

プラセンタ療法

少し特殊なアプローチですが、プラセンタ(胎盤エキス)注射も更年期障害の治療に用いられます。日本では1950年代にヒト胎盤由来プラセンタ製剤が更年期障害および肝機能障害の治療薬として承認されており、現在も多くの医療機関で使われています。プラセンタには成長因子やサイトカインが含まれ、ホルモン分泌や自律神経の調整作用が期待できます。保険適用で週1~2回の注射を一定期間続ける治療が可能です(使用後は献血ができなくなる制限があります)。エストロゲンそのものではありませんが、「からだ全体を元気にする」治療として試してみる価値があります。

漢方の活用方法

症状の程度や体質によっては、漢方薬やサプリメントを活用したケアも効果的です。西洋医学のホルモン補充療法に比べマイルドな作用ですが、体全体のバランスを整えることで更年期の不調を和らげることができます。

加味逍遥散(かみしょうようさん)

のぼせやイライラ、不安感など精神神経症状の強い更年期に処方されます。血行を促しホルモンバランスを整える作用があり、興奮・イライラ症状をプラセボと比較して有意に改善したとの臨床試験結果も報告されています。また不眠や抑うつ傾向の改善にも効果があるとされ、幅広く用いられる処方です。

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

冷え性で貧血気味、疲れやすい体質の女性に適した処方です。更年期のみならず若年女性の月経不順や更年期の軽い症状にも使われます。血行を良くし水分代謝を整えることで、めまいや肩こり、むくみなどの改善に役立ちます。比較的体力のない方に向く穏やかな漢方です。

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

下腹部に抵抗感(腹部膨満感)があり、のぼせやすい体質の方に使われます。血の巡りを良くし瘀血(おけつ:血行不良)を改善する処方で、更年期のほてりや頭痛、肩こりなどに有効です。また子宮筋腫など婦人科良性疾患による不調がある場合にも処方されます。

この他にも症状に応じて五苓散(ごれいさん)や甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)、女神散(にょしんさん)などが用いられるケースもあります。漢方薬はエストロゲンそのものを増やすわけではありませんが、自律神経や血流を整えることで結果的にホルモンバランスを安定させ、更年期症状をトータルに和らげてくれるものです。

更年期サプリメント・代替療法

漢方薬以外にも、市販のサプリメントで更年期をサポートする製品が数多くあります。大豆イソフラボンやレッドクローバー(紅三葉)由来のイソフラボン補充サプリ、大豆イソフラボンが腸内で代謝されてできる成分エクオールを含むサプリメント、ローヤルゼリーやプエラリア・ミリフィカなど女性ホルモン様作用が宣伝されている成分のサプリなど様々です。中でもエクオールは近年注目度が高く、体内で作れない人でもエクオールを直接補うことで更年期症状の軽減が期待できます(※エクオールについては後述【最新の研究】の章で詳しく触れます)。

さらに、ビタミンE・B群・Dやカルシウム、γ-リノレン酸(月見草オイル)など、更年期世代の健康維持に有用な成分を配合した総合サプリも販売されています。 サプリメントは手軽に利用できますが、医薬品ではないため成分量や効果に限界があります。また「自然由来」「植物性」といっても体に作用する以上、副作用や相互作用の可能性はゼロではありません。サプリを利用する際は、用法用量を守り、異常を感じたらすぐ中止することが肝心です。持病で薬を飲んでいる方は念のため主治医に相談しましょう。

漢方やサプリメント、プラセンタ療法は、「ホルモン補充療法はまだ抵抗がある」「できるだけ自然に近い形でケアしたい」という方にとって頼りになる選択肢です。ただし症状が重い場合はやはりホルモン補充療法が即効性・確実性で優りますので、症状の程度に応じて使い分けることが大切です。ご自身の体質やお悩みに合わせて、専門医と相談しながらこれらの方法を上手に取り入れてください。

エストロゲンを増やすには?生活習慣など

では、減少してしまうエストロゲンに対してどのようなアプローチができるのでしょうか。「増やす」といっても若い頃のようにホルモンを大量に分泌させるのは難しいですが、生活習慣を整えることでホルモンバランスを改善したり、足りない分を補う方法があります。ここからは食事・運動・睡眠など日常生活でできる工夫から、医学的な治療まで紹介します。

食事でエストロゲンを増やす(大豆イソフラボンなどエストロゲン様食品)

毎日の食事はホルモン状態に少なからず影響します。特に注目したいのが、エストロゲンに似た作用を持つフィトエストロゲン(植物性エストロゲン)です。代表的なものは大豆製品に含まれる大豆イソフラボンで、更年期症状の緩和に役立つ可能性があるとされています。

大豆イソフラボン

豆腐、納豆、豆乳、味噌などの大豆食品にはイソフラボンが豊富に含まれます。イソフラボンは体内でエストロゲンと似た作用を示し、受容体に弱く結合してホルモン様の働きをします。大豆イソフラボンの摂取が更年期のほてり(ホットフラッシュ)の頻度や重症度を若干和らげる可能性が示唆されています。効果はマイルドですが、「食生活での工夫」として取り入れる価値は十分あるでしょう。加えて、イソフラボンは骨代謝を助ける作用も報告されており、閉経後の骨の健康に有益かもしれないとも言われます。毎日の食卓に納豆や豆腐を一品プラスする習慣は、更年期ケアの基本と言えそうです。

その他のエストロゲン様食品

大豆以外では、亜麻仁(フラックスシード)やゴマに含まれるリグナンという成分も植物性エストロゲンの一種です。これらをすりゴマや亜麻仁油として摂ることでホルモン様作用が期待できます。また、ザクロや赤ワインに含まれるポリフェノールの中にもエストロゲン様の働きを示すものがあり、抗酸化作用と併せて更年期世代にメリットがあるとされています。ただし効果は穏やかなので、「積極的に摂るとともにバランスの良い食事を心がける」ことが大切です。極端なダイエットはホルモン分泌に悪影響を与えますので避けましょう。

大豆イソフラボンの1日の安全な摂取量の目安は、特定保健用食品制度において大豆イソフラボンアグリコン換算で70mgとされています。食品から摂る分には過剰症の心配は少ないですが、サプリメントで高用量を長期摂取することは避け、適量を守りましょう。

運動でホルモンバランスを整える(ヨガ・有酸素運動など)

定期的な運動は更年期の諸症状を和らげ、ホルモンバランスの改善にもつながります。運動そのもので卵巣からのエストロゲン分泌が大幅に増えるわけではありませんが、体を動かすことで副腎からアンドロゲン(男性ホルモン)が分泌され、これが体内でエストロゲンに変換される仕組みがあります。わずかな量でもエストロゲン様のホルモンが補充されれば、更年期症状の改善が期待できると考えられています。

有酸素運動

ウォーキングや軽いジョギング、サイクリング、エアロビクス、ヨガなどの有酸素運動は、更年期の女性にとって様々なメリットがあります。ストレス発散やリラックス効果、体温調節機能や自律神経の安定にも寄与し、ホットフラッシュなど血管運動神経症状の改善にも有効とされています。実際、日頃座りがちな生活をしている女性がレジスタンス運動(筋トレ)を行うと、筋力向上だけでなく血中脂質や骨の指標が改善したとの報告があります。適度に汗をかくリズム運動は、乱れた自律神経を整えホルモン分泌のリズム回復にも役立ちます。

筋力トレーニング

更年期以降は筋肉量が減り基礎代謝も落ちるため、太りやすくなったり疲れやすくなります。スクワットやダンベル運動などの筋力トレーニングで筋肉を維持することは、生活習慣病の予防にも重要です。筋肉は「内分泌器官」とも呼ばれ、適度な負荷をかけることで様々な良い物質が分泌されて代謝が活性化します。また骨に刺激が加わることで骨密度維持にもつながります。無理のない範囲で筋トレを取り入れ、週に2~3回は骨や筋肉に刺激を与えましょう。

ヨガやストレッチ

ヨガ、ピラティス、太極拳などのゆったりした運動は、更年期のストレスケアやホルモンバランスの安定に効果的です。深い呼吸とポーズを組み合わせるヨガは自律神経を整え、副交感神経(リラックス神経)を高めます。ある程度の筋力維持にもなり、腰痛や肩こりの緩和にも役立ちます。寝る前の軽いストレッチやヨガは安眠にもつながりますので、不眠に悩む方はぜひ試してみてください。

大切なのは「継続できる運動」を見つけることです。激しい運動である必要はありません。1日30分の散歩を毎日続けるだけでも効果があります。更年期は人生の折り返し地点。この先の健康寿命を延ばすためにも、楽しみながらできる運動習慣を身につけましょう。

質の良い睡眠とストレス管理がカギ

更年期世代にとって睡眠不足とストレスの蓄積は大敵です。エストロゲンには脳内で睡眠を促すセロトニンやメラトニンの産生に関与する作用があるとされ、ホルモン低下により睡眠の質が低下しがちです。実際「夜中に何度も目が覚める」「朝早くに目覚めてしまう」などの不眠症状を訴える更年期女性は少なくありません。睡眠不足が続くと心身の回復が追いつかず、ちょっとしたことでもイライラしやすくなったり鬱々と落ち込みやすくなります。質の良い睡眠を確保することはホルモンケアの土台と言えるでしょう。

睡眠環境と習慣を整える

まずは寝室の環境を見直し、快適な温度・湿度・静けさを保ちましょう。就寝前にスマホやPCを見ると交感神経が刺激され眠りが妨げられるため、寝る1時間前からはリラックスタイムにして照明も少し落とす工夫がおすすめです。夜にホットフラッシュで汗をかく人は吸湿性の高い寝具やパジャマを選び、枕元に水を用意しておくと安心です。また、毎日同じ時間に就寝・起床する規則正しい生活リズムもホルモン分泌のリズム安定に役立ちます。短時間でも質の良い睡眠を得ることで、日中の気分も安定しエネルギーが湧いてくるはずです。

リラクゼーションでストレス軽減

更年期症状はストレスによって増悪しやすいことが知られています。ストレスそのものもホルモンバランスを乱す要因となるため、意識的に発散する方法を持っておきましょう。先述の運動やヨガも有効なストレス解消法ですし、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、アロマテラピーで好きな香りに包まれる、趣味の時間を持つ、友人とおしゃべりする、といったことも自律神経を整えます。呼吸法(深呼吸)や簡単な瞑想も、副交感神経を優位にして心拍数を下げ、ホットフラッシュや不安感を和らげるのに役立つでしょう。

必要に応じて睡眠薬や漢方も検討

どうしても眠れない日が続く場合、一時的に睡眠導入剤の力を借りるのも選択肢です。また漢方薬の加味帰脾湯(かみきひとう)や酸棗仁湯(さんそうにんとう)など、不眠や不安に効果的な処方があります。これらは医師の指導のもとで使用できます。睡眠とストレスケアは、更年期を乗り切る上での「縁の下の力持ち」。自分に合ったリラックス法を見つけ、無理せず心身を休める時間を作るよう心がけましょう。

最新の研究からわかるエストロゲンを増やす方法

更年期医療の分野では、日々新しい研究が行われています。「エストロゲンを増やす」ことに関連して、最近注目されているトピックや知見をいくつかご紹介します。

エクオール補充の有効性

大豆イソフラボン由来成分であるエクオールは大豆イソフラボン(ダイゼイン)が腸内細菌の働きで変換されてできる物質で、エストロゲン類似物質の一つですが、日本人女性の体内でエクオールを作れる人は全体の約30%程度に過ぎないことがわかりました。そこでエクオールそのものをサプリメント等で補う研究が行われたところ、更年期症状の軽減や生活習慣病リスクの改善に顕著な効果が認められています。例えば日本の臨床研究では、エクオール1日10mgを長期摂取することで更年期障害が軽減し、ホルモン補充療法(HRT)併用時と同等の症状改善率が得られたとの報告があります。さらにエクオール投与群では動脈硬化指数がわずか3か月で有意に改善し、HRTで注意が必要な副作用(乳房の張りや子宮内膜肥厚など)は認められなかったといいます。これらの結果から、エクオールは「植物由来の穏やかなエストロゲン補充」として今後更年期ケアに取り入れられていくことが期待されています。

腸内細菌との関連

腸内環境(マイクロバイオーム)がエストロゲン代謝に深く関与していることが明らかになっています。特に、腸内に存在する「エストロボローム」と呼ばれる細菌群は、β‐グルクロンidダーゼを介して肝臓で不活性化されたエストロゲンを再活性化し、体内でのホルモン循環を維持する役割を担います。一方、更年期に伴うホルモン変動は腸内細菌叢のバランスにも影響を及ぼし、ディスバイオシス(細菌叢の乱れ)が進むと、エストロゲン代謝が阻害され、症状が悪化する恐れがあります。こうした背景から、食事内容の見直しやプロバイオティクス、プレバイオティクスの摂取によって腸内環境を改善することは、ホットフラッシュの緩和や骨量の維持、さらには心身の健康向上に寄与する有望な対策として注目されています。

まとめ:更年期で異常を感じたら産婦人科に相談を

更年期におけるエストロゲンの低下は、心身の不調や将来的な健康リスクを引き起こす大きな要因です。食事、運動、十分な睡眠とストレス管理といった生活習慣の改善でホルモンバランスを整えるとともに、必要に応じてホルモン補充療法や漢方・サプリメントなどの医療的アプローチを併用することが大切です。各方法は個々の体質や症状に合わせた対策が求められるため、自己判断せず専門医と相談しながら最適なホルモンケアを行っていくことが、健康で快適な更年期ライフを実現するための鍵となります。

レディースクリニックなみなみでも、更年期に関するご相談を随時受け付けています。更年期の年齢でもないかなと迷って不安なときは、どうぞお早めにご来院ください。産婦人科医があなたの状況に合わせて適切にアドバイスいたします。

レディースクリニックなみなみを予約するホルモンケアに関するよくあるご質問

エストロゲンは食事で増やせますか?

食事だけでエストロゲンを直接増やすことはできません。ただし、栄養バランスの良い食事はホルモンバランスの維持に役立ちます。大豆食品に含まれるイソフラボンなどが間接的にサポートします。なお、極端な偏食や過度なダイエットは女性ホルモンの低下につながるため注意が必要です。

更年期にエストロゲンを補う方法は?

更年期のエストロゲン低下による症状には、ホルモン補充療法(HRT)が有効です。医師の指導下でエストロゲン製剤を用い、不足分を補うことでほてりや発汗、骨粗しょう症リスクの軽減につながります。症状が軽い場合は生活習慣の改善や大豆イソフラボンなどで対処し、重い場合にHRTが検討されます。

大豆イソフラボンの効果と安全性は?

イソフラボンは大豆などに含まれる植物性エストロゲンで、特にダイゼインが代表的です。腸内細菌の一部はこのダイゼインを代謝し、より強いエストロゲン様作用を持つエクオールに変換します。エクオールはホルモン受容体への結合能が高く、更年期症状の緩和や骨密度維持に寄与する可能性があるとされています。ただし、全ての人がエクオールを生成できるわけではなく、個人の腸内細菌叢の状態によりエクオール産生能力に差があるため、エクオール生産能が高い人ほど大豆イソフラボンの健康効果を享受しやすいと考えられています。

運動はホルモンバランスに影響しますか?

適度な運動はホルモンバランスの維持に良い影響を与えます。運動によって血行が促進されストレスも軽減されるため、エストロゲン低下による更年期症状を和らげる助けになります。ただし、過度な運動はかえってホルモンバランスを乱す可能性があるので注意しましょう。

エストロゲンを増やすサプリメントはありますか?

市販サプリでエストロゲンそのものを大きく増やすことはできません。ただ、大豆由来のエクオールやブラックコホシュなどの成分はエストロゲン様の作用で更年期の不調を和らげることがあります。効果には個人差があり、副作用の報告もあるため、使用時は注意が必要です。

エストロゲンが不足するとどんな症状がありますか?

エストロゲン不足により、ほてり・発汗などの更年期症状や、不眠、イライラといった自律神経の乱れが起こります。また膣の乾燥や肌のハリ低下が生じ、長期的には骨粗しょう症のリスクも高まります。このほか、肩こりや関節痛など身体の不調が現れることもあります。

エストロゲンを増やす生活習慣はありますか?

十分な睡眠と適度なストレス解消など、健康的な生活習慣がエストロゲンの維持に役立ちます。喫煙は女性ホルモンを減少させるため禁煙しましょう。また無理なダイエットを避け適正体重を保つことも大切です。なお、過度の飲酒やカフェイン摂取はホルモン分泌に影響するため控えめにしましょう。

ホルモン補充療法(HRT)はどのような効果とリスクがありますか?

HRTは不足したエストロゲンを補い、更年期のほてりなどの症状を和らげ、骨粗しょう症を予防する効果があります。一方で、長期使用で乳がんや血栓症のリスクがわずかに増加する可能性があります。治療は医師と相談のうえ、リスクとベネフィットを考慮して行います。

漢方やプラセンタ注射はエストロゲン不足に効果がありますか?

更年期の不調改善に、漢方薬(例:加味逍遙散など)やプラセンタ注射が用いられることもあります。これらはエストロゲンを直接増やすわけではありませんが、体質改善によって症状緩和につながる場合があります。効果には個人差が大きいため、利用の際は専門医に相談しましょう。

エストロゲンを増やすことにリスクはありますか?

エストロゲンを必要以上に増やすと、副作用や健康リスクが生じます。ホルモン剤や高用量サプリを自己判断で使うと、乳房の張りや血栓症、乳がんなどのリスク増加につながる可能性があるので注意しましょう。エストロゲン補充は必ず医師の指導のもとで行ってください。

執筆者兼監修者プロフィール

東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。

資格

- 医学博士

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

- FMF認定超音波医

…続きを見る

HRTは「つらい更年期症状を劇的に和らげてくれる頼もしい治療」です。一方で不安もあると思いますので、興味がある方はまず婦人科で相談してみてください。当院でもHRTを希望される方には丁寧にカウンセリングを行い、適切な方法を提案しています。