執筆者兼監修者プロフィール

東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。

資格

- 医学博士

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

- FMF認定超音波医

…続きを見る

「おりものがいつもと違う…」「においが気になる…」もしかして細菌性腟炎かも?と不安を感じていませんか?

細菌性腟炎は、女性なら誰にでも起こりうる腟内細菌バランスの乱れによって発症する病気です。性感染症(STI)とは異なり、性行為の有無に関わらず発症し得ますが、性行為がきっかけで症状が現れることもあります。放っておくと不快な症状が続くだけでなく、他の病気を併発するリスクも高まるため、早めに対処することが大切です。

この記事では、産婦人科専門医が細菌性腟炎の症状・原因・治療法から、セルフチェックリスト、再発予防のポイントまでをわかりやすく徹底解説します。最新の研究知見も紹介しますので、おりものの変化や外陰部の不快感に悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。

細菌性腟炎とは?

細菌性腟炎は腟内細菌叢のバランスの崩れによって起こる疾患

細菌性腟炎は、腟内の細菌叢(フローラ)のバランスが崩れることで起こる病気です。健康な状態では乳酸菌などの善玉菌が優勢で腟内を酸性に保ち、悪玉菌の繁殖を防いでいます。しかし、何らかの原因で善玉菌が減少して悪玉菌(ガードネレラ菌など)が増殖すると腟内に炎症が起こり、細菌性腟炎を発症します。この疾患は性感染症ではありませんが、性行為によって腟内環境が変化し、間接的に発症リスクが高まる場合があります。

正常な状態では腟内は酸性(pH4.5以下)で、おりものは無色透明〜白色の少量です。しかし細菌性腟炎になると腟内はアルカリ性(pH4.5以上)に傾き、おりものが増えて悪臭を伴う場合が多くなります。腟内の細菌バランスは非常にデリケートで、ホルモンバランスの変化や物理的な刺激など、わずかな要因でも影響を受けることがあります。そのため、細菌性腟炎の患者さんの約半数は自覚症状がはっきりしないとも言われています。

| 状態 | 腟内細菌叢 | pH値 | 症状 |

|---|---|---|---|

| 健康な状態 | 乳酸桿菌が優勢 | 酸性 (pH 4.5以下) | おりものは無色透明〜白色で少量 |

| 細菌性腟炎 | ガルドネレラ菌などが優勢 | アルカリ性 (pH 4.5以上) | おりものが増加、悪臭を伴う場合が多い |

細菌性腟炎の症状

細菌性腟炎の主な症状には、おりもの(帯下)の変化、下腹部の痛み、少量の不正出血などがあります。なかでもおりものの変化として、量が増えることとにおいが強くなることが特徴的です。

①:おりものが増える

通常よりおりものの量が明らかに増加します。以前はほとんどなかったのに急に量が多くなった場合は要注意です。おりものの量や状態に変化に気づいたら、細菌性腟炎の可能性を考えましょう。おりものの性状も変化し、サラサラだったものが白っぽく粘り気のあるもの、あるいは灰色がかった水っぽいものになることがあります。

②:おりもののにおいがきつくなる

おりものに特徴的な異臭(アミン臭)が現れます。生臭い魚のような臭い、腐敗臭など不快なにおいが強く感じられるようになります。この臭いは細菌性腟炎の原因菌であるガードネレラ菌などが産生する物質によるものです。正常なおりものは無臭かわずかに酸っぱい程度の匂いですので、臭いに変化がある場合は注意が必要です。

特に、おりものが増えていてなおかつ魚のような臭いがする場合、細菌性腟炎である可能性が高まります。逆に、おりものの量か臭いのどちらか一方だけしか変化がない場合は、他の原因の可能性も考えられます。

おりものの変化以外に、外陰部(腟の入り口周辺)のかゆみ・痛み・熱感といった症状が現れることもあります。これらは腟内の炎症によって起こる症状で、かゆみが強い場合は掻きむしってしまうことでさらに悪化する恐れがあります。また、痛みは性交時に感じる性交痛という形で現れることもあります。症状の程度には個人差があり、軽い違和感程度の人もいれば、日常生活に支障をきたすほど強い症状が出る人もいます。場合によっては下腹部痛や軽い不正出血を伴うこともあります。

| おりものの状態 | 細菌性腟炎の可能性 |

|---|---|

| 量が増え、魚のような臭い | 高い |

| 量が増え、生臭い | 高い |

| 量が増え、腐敗臭 | 高い |

| 量が増えたが、臭いは変わらない | 低い(他の原因も考えられる) |

| 量の変化はないが、臭いが変わった | 低い(他の原因も考えられる) |

おりものの増加や異臭に加え、外陰部(腟の入り口周辺)にかゆみ、痛み、熱感などの症状が現れることもあります。これらの症状は、炎症によって引き起こされます。 かゆみがひどい場合は、掻きむしることで炎症が悪化し、症状がさらに悪化することがありますので注意が必要です。症状の程度は個人差があり、軽微なものから激しいものまで様々です。 痛みは性交痛として現れる場合もあります。

細菌性腟炎は無症状でも問題がある?

腟内細菌叢の乱れによって生じる細菌性腟症(症状を伴わない場合の細菌バランス異常)であっても、放置すると増殖した病原菌が子宮内膜や卵管へ波及し、子宮内膜炎、卵管炎、骨盤腹膜炎などの重篤な疾患を引き起こすことがあります。また、HIVなど他の感染症にもかかりやすくなることが知られています。

中でも臨床的に重要なのが、妊娠中の細菌性腟症は早産のリスク因子であるという点です。腟内で増殖した病原細菌が子宮内に及ぶと絨毛膜羊膜炎を起こし、炎症物質であるプロスタグランジンが産生されて陣痛が誘発されるためと考えられています。そのため、妊娠初期に腟分泌物の検査を行って細菌性腟症を同定し、抗菌薬で治療することが早産の予防に有効だとされています。

症状がない方でも、将来妊娠を希望している場合には腟内フローラや子宮内フローラを事前に検査しておくことが望ましいです(当院のプレコンセプションケアでは腟内環境のチェックも行っています)。細菌性腟炎は無症状でも体に影響を及ぼす可能性があるため、必要に応じて検査・治療を受けることが大切です。

レディースクリニックなみなみのプレコンセプションケアのページ細菌性腟炎の原因をチェック

細菌性腟炎は、腟内の善玉菌(乳酸菌など)が減少し、悪玉菌(ガードネレラ菌など)が増殖することで腟内のpHバランスが変化し発症します。このバランスの乱れには様々な要因が関係しています。代表的な原因を確認してみましょう。

①:ストレスや疲労による免疫力の低下

ストレスや過労は免疫力を低下させ、細菌性腟炎の発症リスクを高めます。免疫力が低下すると、普段は問題なく共存している常在菌のバランスが崩れやすくなり、悪玉菌が増殖しやすくなるのです。慢性的なストレス、睡眠不足、無理なダイエットなどは免疫力低下の原因となります。日頃から健康的な生活習慣を心がけ、十分な休息をとることで免疫力を維持し、細菌性腟炎の予防につなげましょう。

②:性行為などの刺激

細菌性腟炎自体は性行為によって直接感染する病気ではありません。しかし、性行為によって腟内の環境が変化し、悪玉菌が増殖しやすくなる場合があります。例えば、性行為によって腟内のpHが変化したり、腟粘膜が微小に傷ついたりすることで細菌が繁殖しやすくなります。また、複数の性パートナーがいる場合や、過度な腟内洗浄(いわゆるデリケートゾーンの洗いすぎ)を行っている場合も、細菌性腟炎の発症リスクが高まります。

性行為そのものが直接の原因ではないとはいえ、性行為が細菌性腟炎の発症に間接的な影響を与える可能性があることは理解しておきましょう。症状に気づいたら自己判断せず、できるだけ早く医療機関を受診して適切な診断・治療を受けることが大切です。

③:腟内フローラの悪化

腟内には、乳酸桿菌などの善玉菌と、他の細菌が共存しています。この細菌叢(フローラ)のバランスが崩れると、悪玉菌が増殖し、細菌性腟炎を発症しやすくなります。このバランスを崩す要因としては、以下のものが挙げられます。

| 要因 | 具体的な例 | 対策 |

|---|---|---|

| 抗生物質の服用 | 細菌感染症の治療など | 医師の指示に従い服用する、必要に応じて整腸剤を併用する |

| 腟洗浄のやりすぎ | 過度な清潔感へのこだわり | 洗浄は控えめに、ぬるま湯で優しく洗う |

| 生理用品の使用 | タンポン、生理用ナプキンなど | 通気性の良いものを選ぶ、こまめな交換を行う |

近年の遺伝子レベルでの腟内細菌叢解析により、乳酸菌(Lactobacillus)の種類によっては腟の健康にマイナスの影響を及ぼす可能性があることもわかってきました【文献はこちら】。正常な腟内フローラでは Lactobacillus crispatus(クリスパタス) が重要で、L. gasseri や L. jensenii とともに腟粘膜を保護しています。一方で Lactobacillus iners は慢性炎症やHIV・ヒトパピローマウイルスなどの感染症にかかりやすくなる可能性が指摘されています。このように、一口に乳酸菌といっても種類によって作用が異なることが示唆されており、今後の研究が期待されています。

細菌性腟炎セルフチェックリスト【今すぐ確認!】

ご自身の症状がおそらく細菌性腟炎によるものかどうか、以下のセルフチェックで確認してみましょう。ただし、最終的な判断には医師の診察が必要ですので参考程度に活用してください。

正常なおりものと細菌性腟炎のおりものの違い

正常なおりものと、細菌性腟炎のおりものには、いくつかの違いがあります。これらの違いを把握することで、セルフチェックがしやすくなります。

| 項目 | 正常なおりもの | 細菌性腟炎のおりもの |

|---|---|---|

| 色 | 透明〜白色、やや粘性がある | 灰色または白色、水っぽいまたはサラサラしている |

| 量 | 個人差があるが、通常は少量 | 増加している |

| におい | ほとんど無臭、またはわずかに酸っぱい香り | 強い魚臭または生臭い香り |

| 粘性 | やや粘性がある | 水っぽいか、サラサラしている |

※おりものの状態だけで細菌性腟炎と断定することはできません。他の症状も合わせて確認することが重要です。

おりものの色・臭い・量をチェック!

まずは、ご自身のおりものの状態をチェックしてみましょう。以下の項目に当てはまるものがあれば、細菌性腟炎の可能性があります。

- おりものの色が灰色または白色になっている

- おりものの量が増えている

- おりものから強い魚臭または生臭い香りがする

おりもののチェックは、清潔な状態で行いましょう。生理用品を使用している場合は、生理が終了してからチェックすることをおすすめします。

かゆみ・痛みなどの症状に注意!

おりものの変化以外にも、細菌性腟炎では以下のような症状が現れることがあります。

- 外陰部のかゆみ

- 外陰部の痛み

- 外陰部の熱感

- 性交痛

- 排尿時の痛み

- 下腹部痛

- 不正出血

これらの症状が1つでも当てはまる場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。自己判断で治療しようとせず、専門医の診察を受けて適切な治療を受けることが大切です。

※上記のセルフチェックはあくまで目安です。細菌性腟炎かどうかを正確に判断するには、必ず医師による診断が必要です。

細菌性腟炎の検査方法と診断基準|費用・時間は?

症状が細菌性腟炎かどうか確定するために、医療機関では以下のような検査が行われます。検査自体は短時間で終わり、痛みもほとんどありません。

検査項目と流れ

細菌性腟炎の検査は、主に以下の項目で行われます。

| 検査項目 | 方法 | 内容 |

|---|---|---|

| 視診 | 医師による目視 | 医師が腟や外陰部を目で見て観察します。腟の粘膜の赤み、おりものの色・量・性状などを確認します。細菌性腟炎では灰色がかった薄い水様性のおりものが増えていることが特徴的です。 |

| pH測定 | pH試験紙を使用 | 腟内に試験紙を挿入してpH(酸性度)を測定します。細菌性腟炎の場合、通常よりもアルカリ性側(pH4.5以上)に傾いていることが多いです。 |

| アミン臭検査 | 10%KOHを少量加える | 採取した腟分泌物に10%水酸化カリウム液(KOH)を1滴垂らし、魚のような悪臭(アミン臭)が発生するか調べます。アミン臭が確認されれば細菌性腟炎の可能性が高いと判断できます。 |

| 顕微鏡検査 | 分泌物を顕微鏡で観察 | 採取したおりものを顕微鏡で観察し、細菌の種類や数、腟の細胞の様子を調べます。細菌性腟炎では乳酸桿菌(ラクトバチルス)の減少や、ガードネレラ菌などの桿菌の増加、細菌が付着した腟上皮細胞であるクラブル細胞の存在が認められます。 |

| グラム染色 | 分泌物を染色して顕微鏡で観察 | おりものを特殊な染色(グラム染色)して顕微鏡観察し、腟内の細菌叢をより詳しく評価します。この染色結果をもとにNugentスコアによる評価を行うこともあります。 |

診断基準

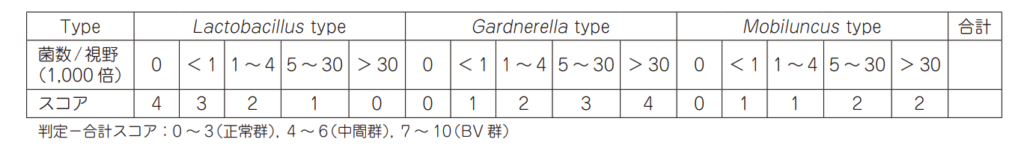

細菌性腟炎の診断には、NugentスコアやAmsel基準といった指標が用いられます。臨床現場ではNugentスコアがよく使われます。

- Nugentスコア:

グラム染色した腟分泌物中の細菌の種類と数に基づいて0~10点のスコアを付ける方法です。スコアが7以上の場合に細菌性腟炎と診断されます(0~3点は正常、4~6点は中間と判断)。 - Amsel基準(WHO基準):

次の4つの項目のうち、3項目以上を満たす場合に細菌性腟炎と診断する基準です。- 腟分泌物が均一で薄く、水様性で粘り気のない状態である

- 腟内のpHが4.5以上である

- KOHを加えると魚臭い悪臭(アミン臭)を生じる

- 顕微鏡検査で多数のクラブル細胞が認められる

- 腟分泌物が均一で薄く、粘り気のない状態である

- pHが4.5以上である

- 10%KOH添加でアミン臭が認められる

- 顕微鏡検査で、多くのクラブル細胞が認められる

費用と受診時間

検査にかかる費用は、症状があれば保険が適用となるケースがほとんどです。健康保険を利用した場合、自己負担額はおおよそ3,000~5,000円程度になることが多いでしょう(検査内容や保険の種類によって異なります)。

検査の流れは、まず医師による問診と視診を行い、その後必要に応じて上記の検査を実施します。検査自体にかかる時間は数分~10分程度と短く、その日のうちに結果がわかる場合もあります。

細菌性腟炎の治療

細菌性腟炎の治療では、症状の程度や患者さんの状態に合わせて適切な薬が選択されます。主な治療法は抗生物質の投与で、経口薬(飲み薬)と腟錠(腟内に入れる薬)が用いられます。それぞれメリット・デメリットがありますが、ここでは代表的な抗生物質である「フラジール」(メトロニダゾール)を中心に説明します。

抗生物質での治療

経口薬として一般的に使用されるのは、「フラジール」です。一般名としては「メトロニダゾール」がよく知られています。フラジールは、細菌のDNA合成を阻害することで殺菌効果を発揮する抗生物質です。細菌性腟炎の症状は基本的には局所なので、腟内に直接薬剤を届ける方法を選択するのが一般的です。

内服は全身への影響があるため、症状で全身投与のほうが良い場合にあえて選択します。妊娠中の方や授乳中の方は、フラジールを服用する際の注意点が異なるため、必ず医師に相談してください。

| 薬剤名 | 剤形 | 用法用量 | 妊婦さんへの影響 | 詳細 |

|---|---|---|---|---|

| フラジール腟錠 | 錠剤 | 1日1回250mgを7〜10日間腟内に挿入 | 妊婦さんにも影響なし | 腟内に挿入する抗生物質の錠剤です。通常は1日1回250mgを7~10日間、寝る前に腟内へ挿入します。腟内の感染部位に直接作用し、症状を改善します。細菌性腟炎の治療薬として第一選択となることが多く、妊娠中でも使用可能な安全性が確認されています。 |

| フラジール内服薬 | 内服薬 | 1日1回250mgを2〜3回もしくは、500mgを1〜2回7日間内服 | 妊娠3ヶ月以内の投与は原則行わない 授乳中も投与しない | メトロニダゾールの飲み薬です。1日250mgを2~3回または500mgを1~2回に分けて7日間服用するのが一般的です。全身に作用するため腟錠に比べ副作用に注意が必要です。特に妊娠初期(妊娠3ヶ月以内)や授乳中の服用は避けることが推奨されています。服用にあたっては必ず医師の指示に従ってください。 |

| クロマイ腟錠 | 錠剤 | 1日1回100mgを2〜3回6〜7日間腟内に挿入 | 妊婦さんにも影響なし | 腟内に挿入する抗生物質です。1日1回100mgを6~7日間使用します。妊婦さんにも使用できますが、感染の原因菌だけでなく腟内の善玉菌(乳酸菌)まで殺菌してしまうため、腟内フローラの自浄作用を損なう可能性があります。そのため、フラジールで十分な効果が得られない場合など、他の治療法が難しいケースでのみ選択されます。 |

※症状の程度によっては、抗生物質による治療に加えて腟内の善玉菌を増やす乳酸菌製剤(後述するプロバイオティクスの活用)を併用することもあります。治療期間中は医師の指示通りに薬を使用し、自己判断で中断しないようにしましょう。

細菌性腟炎を繰り返さないために|再発予防のポイント

細菌性腟炎は一度治っても再発しやすいことが知られています。再発を防ぐためには、生活習慣の改善、正しい洗浄方法、性交渉時の注意の3つが重要です。最近の研究では、腟内の自浄作用(腟内を健康に保つ力)を高めるために必要な乳酸菌の種類も明らかになってきています。以下に具体的な再発予防策を解説します。

生活習慣の改善

細菌性腟炎は、ストレスや疲労によって免疫力が低下すると発症しやすくなります。そのため、日頃から健康的な生活習慣を心がけることが大切です。具体的には、以下の点に注意しましょう。

| ポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| 睡眠 | 十分な睡眠をとる: 質の良い睡眠を毎日7~8時間しっかり確保しましょう。睡眠不足は免疫力の低下につながり、細菌性腟炎の再発リスクを高めます。 |

| 栄養バランス | 野菜や果物などビタミン・ミネラルが豊富な食品を積極的に摂り、偏った食生活を避けましょう。栄養不足は免疫力低下を招きます。 |

| ストレス軽減 | 適度な運動や趣味の時間、ヨガ・瞑想などリラックスできる方法を取り入れ、ストレスを溜めない工夫をしましょう。ストレス過多も免疫力を弱め、感染しやすくなります。 |

| 禁煙 | 喫煙習慣がある方は、この機会に禁煙を心がけましょう。タバコは全身の免疫機能を低下させるため、感染症の予防には禁煙が有効です。 |

これらを意識して生活習慣を整えることで免疫力が高まり、細菌性腟炎の再発リスクを下げることができます。

正しい洗浄方法

デリケートゾーンの洗浄は清潔を保つために重要ですが、やりすぎは禁物です。腟内には乳酸菌などの善玉菌が存在し、腟内を酸性に保って病原菌の繁殖を防いでいます。過度な洗浄を行うと、こうした善玉菌まで洗い流してしまい、かえって悪玉菌が繁殖しやすい環境を作ってしまいます。正しいケアで清潔を保ちつつ、洗いすぎないことが大切です。

- ぬるま湯で外陰部を優しく洗う:

石鹸や洗浄剤の使いすぎは避けましょう。腟の中まで洗う必要はありません。外陰部(腟の入口周辺)のみをぬるま湯で優しく洗い、洗浄後は清潔なタオルで擦らずポンポンと水気を拭き取りましょう。 - 洗浄は1日1~2回までにする:

トイレのたびにビデで洗浄する、何度も石鹸で洗う、といった過剰な洗浄は逆効果です。入浴時など1日1~2回程度の洗浄で十分です。必要以上にゴシゴシ洗わないよう注意してください。

なお、治療の一環で行われる生理食塩水による腟洗浄(いわゆる腟内洗浄)についても基本的な考え方は同じです。一時的におりものの異常や悪臭、かゆみを軽減する効果はありますが、頻繁に行うと腟内フローラを乱し、骨盤内炎症性疾患(PID: 骨盤内感染症)のリスク因子にもなりえます。必要以上に腟洗浄を繰り返し行うことは避けましょう。

性交渉時の注意点

性行為は腟内の細菌バランスを乱し、細菌性腟炎の再発を招く一因となることがあります。そのため、性交渉の際には次のポイントに注意しましょう。

| ポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| コンドームの使用 | 性交時にはコンドームを正しく使用しましょう。パートナー間での細菌の交換や各種性感染症の感染リスクを低減できます。 |

| 清潔な状態を保つ | 性交の前後には、自分もパートナーもシャワーなどで体を清潔にしておきましょう。不衛生な状態での性交は腟内環境の悪化につながります。 |

| パートナーとのコミュニケーション | 性的な悩みや体調についてパートナーとオープンにコミュニケーションを取りましょう。お互いの協力によりリスクを減らし、早めの対処が可能になります。 |

これらに注意することで、性行為が原因で細菌性腟炎を再発するリスクを下げることができます。症状が改善した後も油断せず、日頃から腟内環境を整えることを意識しましょう。

乳酸菌サプリも日常ケアに大切!

いくつかの研究では、乳酸菌を含む経口または腟用サプリメントの使用により、細菌性腟炎の再発リスクが低下し、治療効果が向上することが示されています。特に、Lactobacillus rhamnosus GR-1®とL. reuteri RC-14®という2種類の乳酸菌が注目されています(腟壁に定着しやすく、腟内環境を整える)。抗生物質と乳酸菌サプリメントを併用することで、細菌性腟炎の治療成功率が40%から88%に向上したことも報告されています。また、メタ分析によるとプロバイオティクス(乳酸菌サプリ)の使用により細菌性腟炎の再発リスクが45%低下することが示されています。乳酸菌サプリメントは細菌性腟炎の予防や治療の補助として有望視されています。当院でも乳酸菌サプリを抗生物質などと合わせて使用することも多いです。

まとめ:細菌性腟炎はしっかり予防・治療できます!健康な腟内環境を保ちましょう

細菌性腟炎は、腟内の細菌バランスが崩れることによって引き起こされる一般的な婦人科疾患です。性行為がきっかけとなることもありますが、これは性感染症ではありません。

無症状なことも多いですが主な症状としては、おりものの増加や異臭、かゆみ、痛みなどが現れます。これらの症状に気づいた場合は、早めに医療機関を受診することが推奨されます。医師の診断に基づいて、経口薬や腟錠などの適切な治療が行われます。

特に注意すべき点は、この病気が再発しやすい特徴があり日々のケアが大切ということです。そのため、治療だけでなく予防も重要です。日々の生活習慣の改善や正しい腟の洗浄方法の実践、性交渉時の適切な注意など、継続的なケアが必要です。

健康な腟内環境を維持することで、快適な日常生活を送ることができます。症状が気になる場合は、ためらわずに婦人科を受診することをお勧めします。レディースクリニックなみなみでも再発に悩んでいる細菌性腟炎の患者様を多く診察しているのでぜひご相談ください。

レディースクリニックなみなみを予約する細菌性腟炎に関するよくある質問

細菌性腟炎は性感染症ですか?

いいえ、細菌性腟炎自体は性感染症(性行為によって感染する病気)ではありません。腟内の常在菌バランスの乱れによって起こる腟内感染症で、性行為の経験がない方でも発症しえます。ただし、性行為がきっかけとなって症状が現れるケースはあります。例えば、性行為の頻度が高い場合や複数の性パートナーがいる場合は、腟内環境が変化して細菌性腟炎を発症しやすくなる可能性があります。重要なのは、細菌性腟炎は性行為によって直接「うつる」病気ではないという点です。

妊娠中に細菌性腟炎になったらどうなりますか?

妊娠中に細菌性腟炎を発症すると、早産 や 前期破水 のリスクが高まる可能性があります。また、特に早産となった場合には新生児への感染も懸念されます。そのため、妊娠中は普段以上に注意が必要です。おりものの異常など症状に気付いたら、すぐに産婦人科を受診して適切な治療を受けましょう。治療せず放置すると、母体と胎児の双方に悪影響を及ぼす恐れがあります。

細菌性腟炎は自然治癒することはありますか?

細菌性腟炎が自然に治ることもありますが、必ずしも自然治癒するとは限りません。症状が軽度であれば気付かないうちに治っていたという場合もありますが、多くの場合は治療が必要です。放置すると症状が長引いたり悪化したりする可能性が高く、他の合併症(別の感染症など)を引き起こすリスクも高まります。そのため、違和感や症状に気付いたら早めに産婦人科を受診して適切な診断と治療を受けることをおすすめします。

細菌性腟炎は市販薬で治療できますか?

市販薬での自己治療はおすすめできません。細菌性腟炎かどうかを正確に判断するには医師の診察と検査が必要ですし、市販薬では症状が改善しなかったり、かえって悪化させてしまう可能性があります。実際、細菌性腟炎には効果のない薬を自己判断で使ってしまい、適切な治療が遅れるケースもあります。必ず医療機関を受診し、医師の指示に従って治療を行ってください。

細菌性腟炎と細菌性腟症の違いは?

細菌性腟炎も細菌性腟症も、腟内細菌のバランス異常(ディスバイオシス)によって起こる状態です。しかし、厳密には意味が異なります。細菌性腟炎は腟の粘膜に炎症が起きていて、かゆみや痛み・おりものの異常といった症状を伴う状態を指します。一方、細菌性腟症は腟内フローラの異常(悪玉菌の増殖)を指し、必ずしも炎症や自覚症状を伴いません。症状がない場合でも、上で述べたように妊娠中の早産リスクを高める可能性があるため注意が必要です。一般には両者の用語は混同されて使われることも多いですが、診察では医師が腟内の状態を確認し、症状の有無に応じて適切な治療法を選択します。

執筆者兼監修者プロフィール

東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。

資格

- 医学博士

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

- FMF認定超音波医

…続きを見る

腟内の細菌バランスは非常にデリケートなため、ホルモンバランスや物理的な要因など、ちょっとした変化でも影響を受ける可能性があります。そのため、普段から腟の健康に気を配ることが重要です。細菌性腟炎の約半数の方は症状がはっきりしないと言うこともわかっています。