執筆者兼監修者プロフィール

東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。

資格

- 医学博士

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

- FMF認定超音波医

…続きを見る

妊娠中に赤ちゃんの健康状態を調べる出生前診断。高齢出産の増加に伴い関心が高まっていますが、「いつからいつまで受けられるの?」「どの検査をどの時期に受ければいいの?」と調べる方も多いでしょう。本記事では、出生前診断の種類ごとの受けられる時期についてわかりやすく解説します。また、検査で陽性だった場合の流れや、実際に出生前診断を受けている人の割合、費用の相場、さらに「受けなかったら後悔する?」「受けるべき?」といったよくある質問にも答えます。信頼できる情報を踏まえ、出生前診断への不安や疑問を解消しましょう。

💡この記事でわかること

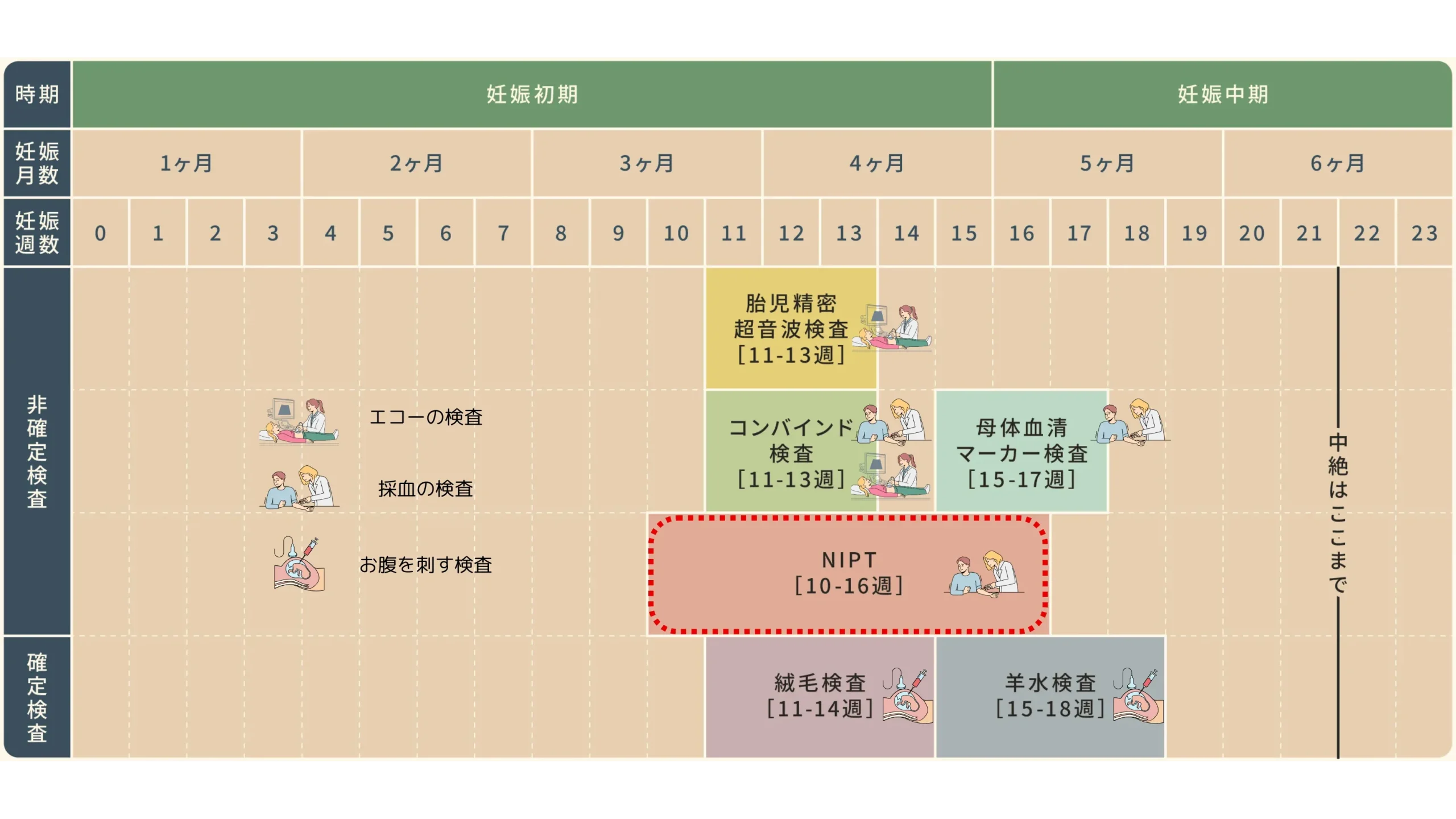

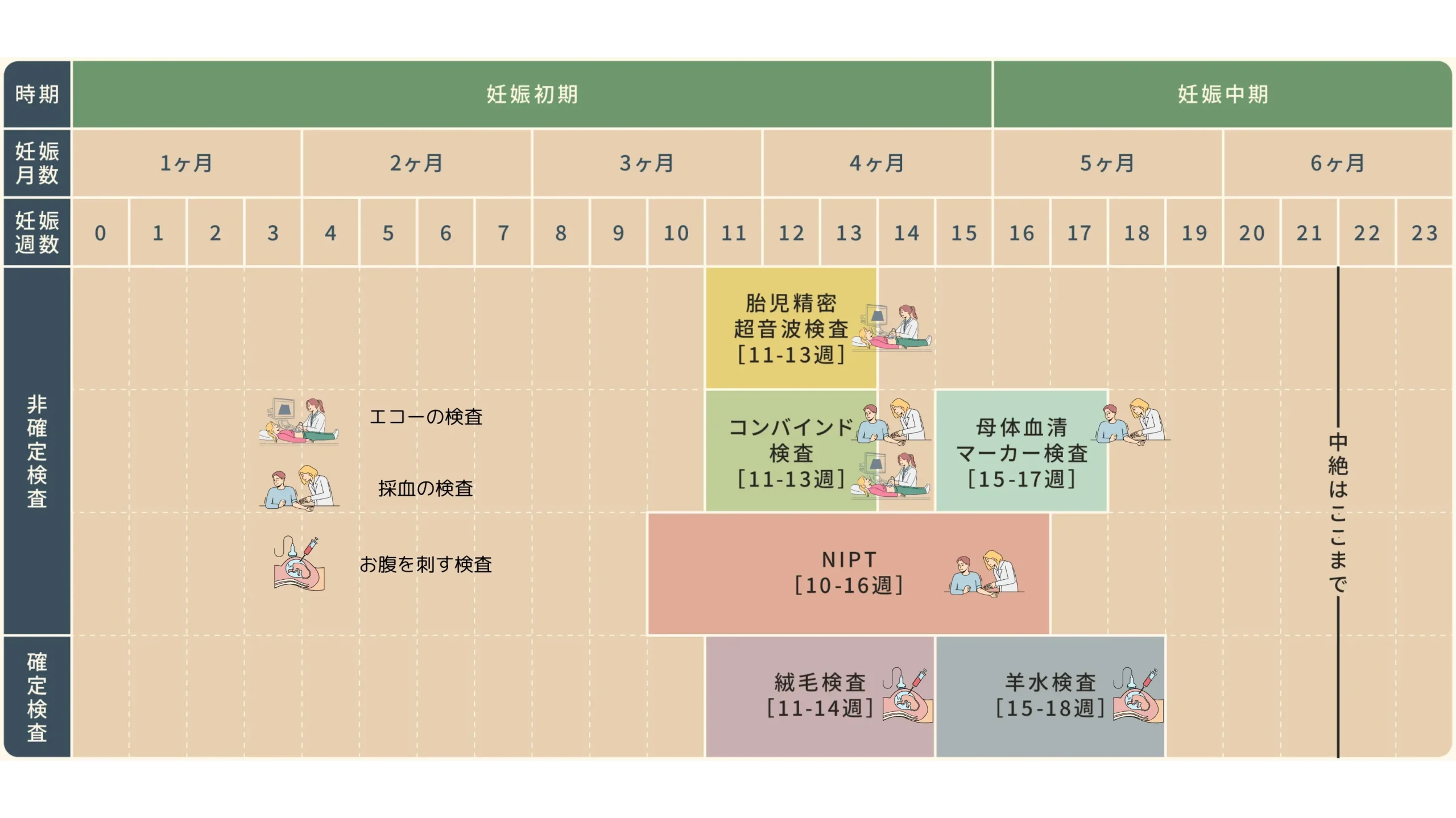

- 出生前診断(新型出生前診断NIPT、超音波検査、母体血清マーカー検査、コンバインド検査、絨毛検査、羊水検査)の受けられる時期

- 検査結果が陽性だった場合の流れ(確定検査やその後の選択肢)

- 出生前診断を受けている人の割合や費用相場

- 受けるべきか迷っているかたに多い質問

📅各検査がいつまで受けられるか

- NIPT:妊娠10週から16週頃

- 超音波検査:妊娠11週から13週

- 母体血清マーカー検査:妊娠15週から20週

- コンバインド検査:妊娠11週から13週

- 絨毛検査:妊娠11週から14週

- 羊水検査:妊娠15週から18週

新型出生前診断(NIPT)はいつからいつまで受けられる?

新型出生前診断(NIPT:Non-Invasive Prenatal Testing)は、母体からの採血で胎児の染色体異常のリスクを調べる検査です。NIPTではダウン症候群(21トリソミー)や18トリソミー、13トリソミーといった主要な染色体数の異常の可能性を高精度にスクリーニングできます。

妊娠10週から16週頃まで受けられる

NIPTは妊娠10週以降であれば受けることが可能です。胎児由来のDNA(cfDNA)が母体血中に十分存在し、検査精度が確保できるのが妊娠10週頃とされているためです。実際、日本で広く行われているNIPTでは妊娠10週0日から、概ね妊娠15~16週頃までに検査を受けることが推奨されています。

多くの妊婦さんは結果を受けて次の対応を検討する時間を確保するため、妊娠14週前後までにNIPTを受ける傾向があります。医療機関によっては妊娠18週頃まで対応するところもありますが、妊娠16週以降になると結果を待って追加検査(羊水検査)を行い、必要であれば人工妊娠中絶を検討するまでの時間が非常にタイトになるため、一般的には妊娠初期のうち(10~14週頃)に受けるのが理想的とされています。

実際に診断を受ける時期は医師と相談が必要

NIPTを受ける具体的な時期については、主治医とよく相談して決めることが大切です。NIPTは基本、予約制で遺伝カウンセリングを受けた上で行われますので、妊婦健診の早い段階で主治医に希望を伝えましょう。当院のようにNIPT認定施設への紹介体制があるクリニックであれば、適切なタイミングで検査を受けられるようスケジュール調整します。逆に相談が遅れてしまうと、「いざ受けようと思ったのに週数オーバーで受けられなかった」という事態にもなりかねません。

検査を受けるベストなタイミングは個々の状況によって異なります。例えば、妊娠経過が順調で早めに結果が欲しい方は10~12週頃に受けることもできます。一方、つわりがひどく採血が難しい場合や、夫婦でじっくり話し合ってから決めたい場合は、妊娠15週頃まで検討期間をとることもあります。なお、NIPTは遺伝カウンセリングのもと任意で行う検査であり、リスクの高い方でも「必ず受けなければならない」ものではありません。あくまで妊婦さん本人やご家族の意向が尊重されますので、不安なことや疑問は遠慮せず専門家に相談してください。

※参考:出生前検査の詳細については当院のページ「出生前検査」でも解説していますので、ご参照ください。

レディースクリニックなみなみの出生前検査のページはこちら👉️

出生前診断の種類ごとの検査可能な時期(NIPT以外)

超音波検査:妊娠11週から13週

超音波検査(エコー検査)は、妊婦健診でもおなじみの方法で、お腹の上からプローブを当てて胎児の様子を観察する検査です。

出生前診断における超音波検査では、胎児の形態的な異常の有無を詳細に調べます。特に妊娠11~13週頃に行われる超音波スクリーニング(初期胎児ドック)では、胎児の首のむくみ(後頸部透明帯NT)の厚さや鼻骨の有無といったダウン症候群の徴候を評価したり、心臓・脳など主要臓器の大まかな形成をチェックします。この時期の胎児の大きさは約5~8cmほどで、器官形成期が終わりかけた頃です。超音波である程度体の構造が確認できるため、妊娠11~13週が初期スクリーニングの適したタイミングとなります。

通常の健診でも初期の超音波検査は行いますが、専門的な「胎児ドック」は自費診療で行われることが多く、費用は約1~3万円です。この初期胎児ドックは、母体へのリスクが全くなく受けられ、NTの測定値などから染色体異常のリスク評価も可能です。ただし超音波検査だけでは染色体異常の検出率は限られており(例えばダウン症候群の検出率は約80%とされています。)、確定診断ではありません。そのため、超音波検査の結果「疑わしい所見がある」と指摘された場合は、追加でNIPTや確定検査を検討することになります。逆に言えば、超音波検査で明らかな異常がなく順調であれば、他の出生前診断を受けないという選択をする方も少なくありません。超音波検査は妊娠初期以外にも中期(18~20週頃)や後期(28~30週頃)にも行われ、各時期で心臓や脳の詳細チェック、胎児の発育評価などを実施します。

母体血清マーカー検査:妊娠15週から20週

母体血清マーカー検査(いわゆるクアトロテスト)は、妊婦さんの血液中の4つの物質(AFP、hCG、uE3、インヒビンA)の濃度を測定し、胎児の染色体異常や神経管閉鎖障害のリスクを統計的に算出するスクリーニング検査です。この検査は妊娠中期(15~20週頃)に行われます。一般的には妊娠15~16週に採血するケースが多く、それ以降20週くらいまで実施可能です。ただし妊娠週数が進むほど血中マーカー値の有効性が下がるため、より正確なリスク評価には15~17週頃までに受けることが望ましいでしょう。

母体血清マーカー検査は1990年代から行われている比較的歴史の長い方法で、クアトロテストではダウン症候群の検出率が約75~80%程度と報告されています。スクリーニング精度はNIPTより低いものの、費用が1~2万円程度と比較的安価であることや、妊婦健診の延長で受けやすいことから、一部の自治体では公費補助がある場合もあります(※地域によります)。検査結果は「陽性(リスク高)」か「陰性(リスク低)」で示されますが、陽性的中率(実際に胎児に異常がある確率)はそれほど高くありません。そのため、陽性となった場合は確定検査の羊水検査を受けて確認する必要があります。逆に陰性だからといって100%安心というわけでもなく、染色体異常の見逃しも一定確率で起こりえます。以上のように長所短所がありますが、「まずは費用が安い検査でリスクをチェックしたい」という希望がある場合、一つの選択肢になるでしょう。

コンバインド検査:妊娠11週から13週

コンバインド検査は、妊娠11~13週に行う超音波検査と血液検査を組み合わせて胎児の染色体異常リスクを評価するスクリーニング検査です。具体的には、超音波で測定した胎児の後頸部透明帯(NT)の厚さや鼻骨の有無と、母体血中の妊娠関連因子(PAPP-A)および絨毛性ゴナドトロピン(hCGβ)の値を組み合わせ、母体年齢も加味してダウン症候群などの確率を算出します。NT単独や血清マーカー単独よりも検出率が高く、ダウン症候群の検出率はおよそ90%前後と報告されています。これは母体血清マーカー検査(中期のクアトロ検査)より高精度ですが、NIPTほどではありません。

コンバインド検査を行えるのは妊娠11週0日~13週6日までと決められています。これはNTが測定可能な時期かつPAPP-Aなど初期マーカーが有用な時期に限られるためです。よって希望する場合は妊娠10週頃までに予約・採血を済ませ、12週前後で超音波検査を受けるスケジュールになります。日本ではコンバインド検査を提供している医療機関は限られますが、近年増えてきています。費用は約3~5万円が相場で、NIPTよりは安価ですが母体血清マーカー検査よりは高めです。

コンバインド検査の結果も「陽性」か「陰性」の形で示されます。陽性の場合、やはり確定的な診断には絨毛検査または羊水検査が必要です。コンバインド検査は初期に結果が得られるという利点があります。妊娠12~13週頃には結果が判明するため、もし高リスクと判定されても妊娠早期のうちに夫婦で対応を話し合う時間を持てるメリットがあります。そのため「できるだけ早く知りたい」「中期まで待てない不安がある」という方には有用です。ただしこの検査もNIPT同様に任意の自費検査ですので、希望する場合は対応施設に紹介してもらうなど準備が必要です。

絨毛検査:妊娠11週から14週

絨毛検査(絨毛膜採取法、CVS: Chorionic Villus Sampling)は、胎盤の元になる絨毛組織を採取して胎児の染色体や遺伝子を調べる確定的検査です。腹部または経腟的に細い針を刺し、胎盤絨毛の一部を吸引して採取します。絨毛は胎児由来の組織であるため、その細胞の染色体を解析することで胎児の異常を診断できます。妊娠11週~14週頃に実施可能で、国内でも一部の高度医療機関で行われています。技術的には妊娠9~10週から可能ですが、一般的には妊娠11週以降に行われることが多いです。

絨毛検査の長所は、妊娠初期に確定診断が得られる点です。羊水検査(後述)が15週以降であるのに対し、絨毛検査は初期に結果を得られるため、もし重篤な異常が判明した場合は早い段階で選択を迫られる状況への対応ができます。一方で短所は、羊水検査に比べてわずかに流産等のリスクが高い可能性が指摘されている点です。具体的には、絨毛検査では流産や出血、破水、感染などの合併症リスクがおよそ1%程度とされています(羊水検査では0.3%程度)。このリスク自体は大きくありませんが、検査時期が早い分、もともと染色体異常の胎児で流産に至るケースも含まれるため、リスクの評価は一概に比較できないとも言われます。

検査結果は通常1~2週間ほどで判明します。染色体の数や大きな構造異常については迅速検査で数日以内に結果が出る場合もあります。費用は10~20万円程度と高額で、保険適用外です。絨毛検査はNIPT陽性やコンバインド検査陽性だった場合の確定診断手段として選択されることがあります。また、遺伝性疾患の有無を調べる着床前診断(体外受精胚への検査)を実施していない妊娠で、どうしても早期に遺伝情報を知りたいケースなどでも行われます。ただし前述のように侵襲がある検査のため、必要最低限のケースに留めるのが望ましいでしょう。

羊水検査:妊娠15週から18週

羊水検査は、妊婦さんの腹部から子宮内に細い針を刺し、羊水を15mLほど採取して胎児細胞を調べる確定的検査です。妊娠15週以降に施行可能で、一般的に15~18週頃が適切な時期とされています。15週未満では羊水の量が十分でなくリスクが高いため行いません。逆に18週を超えても検査自体は可能ですが、結果を待って対応を検討する時間を考慮すると、やはり妊娠中期前半までに受けるのが望ましいでしょう。実際、多くの施設で「妊娠16~18週までに採取すること」を推奨しています。

羊水検査は出生前診断の中でも確定診断の代表であり、染色体数の異常に関してほぼ100%の精度で診断が可能です。検査で得た羊水中には胎児の皮膚や尿路から剥がれ落ちた細胞が含まれており、それを培養・分析して染色体を詳しく調べます。ダウン症候群や18トリソミー、13トリソミーの確定診断はもちろん、性染色体の異常や細かな染色体構造異常も検出できます。また、希望すればそのまま胎児の詳細なDNA検査(マイクロアレイや全エクソーム解析など)が行われる場合もあります(施設によって異なります)。結果が出るまで約2週間前後かかります。

侵襲的検査で気になる合併症リスクですが、羊水検査による流産や破水のリスクは約0.3%(300人に1人程度)と推計されています。適切な手技であれば過度に恐れる必要はありません。ただし検査後は念のため安静に過ごすことが推奨されます。費用は施設にもよりますが10~20万円程度が多く、こちらも保険は効きません。

羊水検査は、非確定的検査で陽性だった場合の確定診断として受けるケースが一般的です。例えばNIPTで陽性と出た場合、ほとんどの妊婦さんが確定検査として羊水検査を選択します。NIPT陽性から羊水検査実施・結果判明・夫婦の意思決定までを考えると、やはり妊娠20~21週頃までには一連の流れを終える必要があります。日本では母体保護法上、人工妊娠中絶が可能なのは妊娠21週と6日まで(22週以後は法律上「死産」の扱い)と定められています。そのため、万一深刻な異常が判明し中絶の選択を検討する場合、遅くとも妊娠22週に入る前までに結論を出す必要があります。こうした背景から、羊水検査を受けるタイミングは遅くとも妊娠18週頃までが望ましいとされるのです。結果を聞いてからパートナーや家族と話し合う時間も考え、主治医と十分相談してスケジュールを組みましょう。

出生前診断で陽性だった場合

出生前診断のスクリーニング検査(NIPT、母体血清マーカー、コンバインド検査など)で「陽性」や「高リスク」と結果が出た場合、まず頭に入れておきたいのは「すぐに断定しないで、落ち着いて確定検査を受ける必要がある」ということです。陽性=赤ちゃんに異常がある、とは限りません。NIPTやクアトロ検査は高精度ですが、それでも偽陽性(実際は異常がないのに陽性と出る)が一定割合で起こりえます。例えばNIPTの陽性的中率は母体年齢などによって異なりますが、ダウン症候群の場合でおよそ80~95%程度と報告されています。つまりNIPTで陽性でも、約5~20%は胎児に異常がないケースもあるのです。したがって、スクリーニング検査で陽性でも慌てずに、確定的検査で本当に異常があるか確認することが大切です。

具体的には、羊水検査や絨毛検査といった確定検査を受けます。日本では多くの場合、妊娠15週以降に行える羊水検査が選択されます。羊水検査の診断精度はほぼ100%であり、NIPTなどで陽性だった妊婦さんがこの検査を受けることで、約3~5日で迅速検査の結果、2週間ほどで正式な染色体検査の結果が得られます。これにより、胎児に本当に染色体異常があるのか、それともスクリーニングの誤判定だったのかが確定します。なお、クアトロ検査で二分脊椎などのリスクが高いとされた場合も、羊水中のタンパク(αフェトプロテイン値)や超音波精密検査で確認を行います。

確定検査で胎児に異常が見つかった場合は、非常に悩ましい状況になります。選択肢は大きく2つです

(1) 妊娠を継続し、出生後の治療やケアの準備を進める

(2) 母体保護法の適用下で妊娠を中断する(人工妊娠中絶)

いずれを選ぶかは妊婦さんとパートナーのご意思に委ねられます。周産期専門医療機関では、どちらを選択する場合でも精神的サポートを行い、今後のプランについて助言をしてくれます。妊娠継続を選択した場合、出産予定の産院と小児科・小児外科などが連携し、出生直後に必要な治療が受けられる体制を整えます。たとえば心臓に重い病気が見つかった場合、帝王切開で出生させてすぐに小児心臓外科へバトンタッチできるよう準備します。親御さんも事前に赤ちゃんの状態を理解し、心の準備や育児体制の準備を進めることができます。一方、中絶を選択する場合は、妊娠週数に応じた適切な方法で母体への安全に配慮しつつ手術が行われます。妊娠12週以降の中絶(死産届が必要)では、お別れの時間を設ける病院もあります。いずれにせよ、大きな決断になりますので、医師だけでなく必要に応じて遺伝カウンセラーや臨床心理士とも相談しながら慎重に考えることが大切です。

出生前診断で陽性となった場合、その後の流れはこのように進みますが、何より妊婦さん自身の心のケアが重要です。結果を聞いたあとはパニックになったり動揺したりするのは当然で、誰しも判断力が低下しがちです。一人で抱え込まず、ぜひ専門家のサポートを受けてください。当院でも必要に応じて専門機関と連携し、妊婦さん・ご家族にとって最善のサポートができるよう努めています。

出生前診断を受ける人の割合

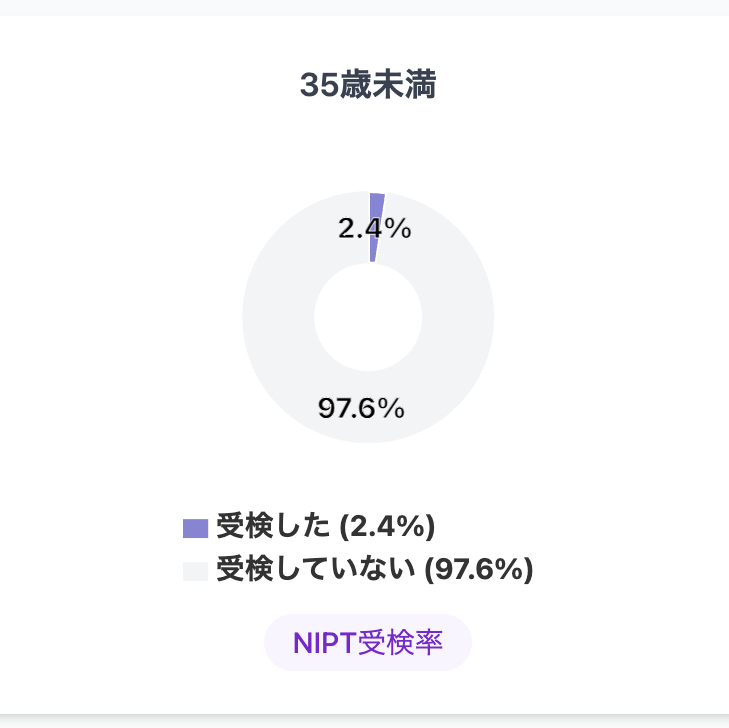

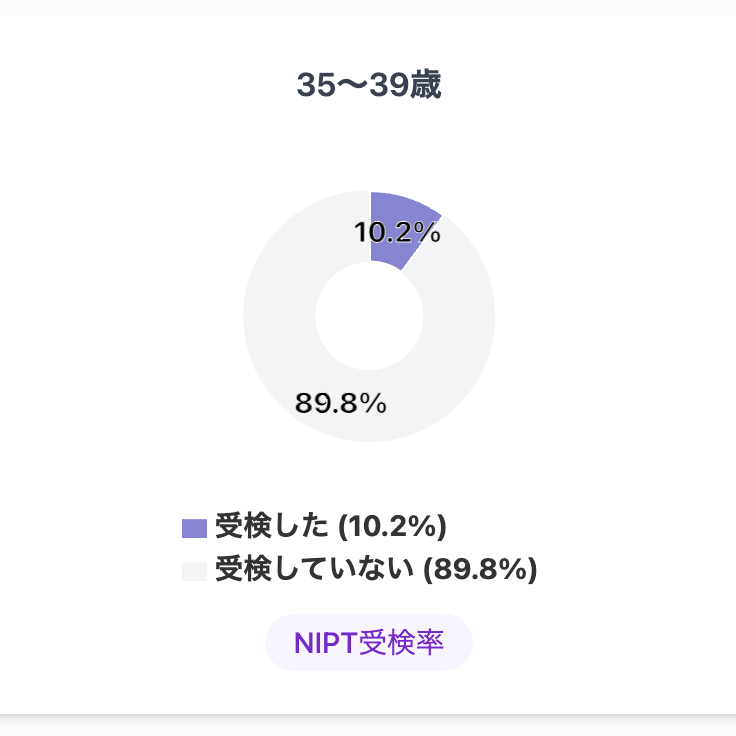

高齢妊娠の方ほど出生前診断(特にNIPT)を受ける割合が高く、若い層では低いという傾向があります。

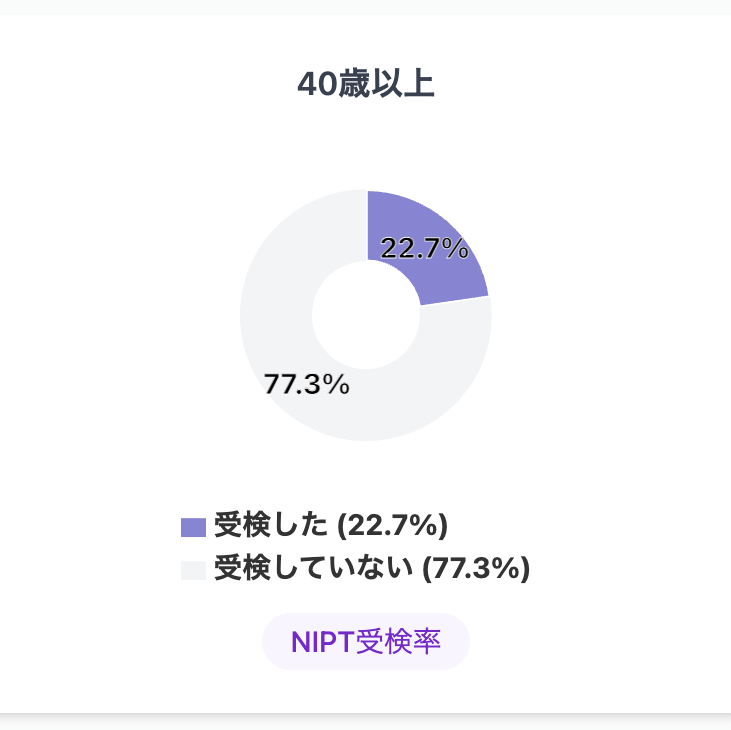

厚生労働省の専門委員会が2020年に実施した調査(厚生労働省HPから)によると、35歳以上で出産された方の約10.2%、40歳以上では22.7%がNIPTを受けたと回答しています。つまり35歳以上の妊婦さんでは10人に1人程度、40歳以上では5人に1人程度がNIPTを経験している計算です。一方、35歳未満ではNIPT受検者は2.4%(約40人に1人)とかなり低くなっています(下のグラフ参照)。

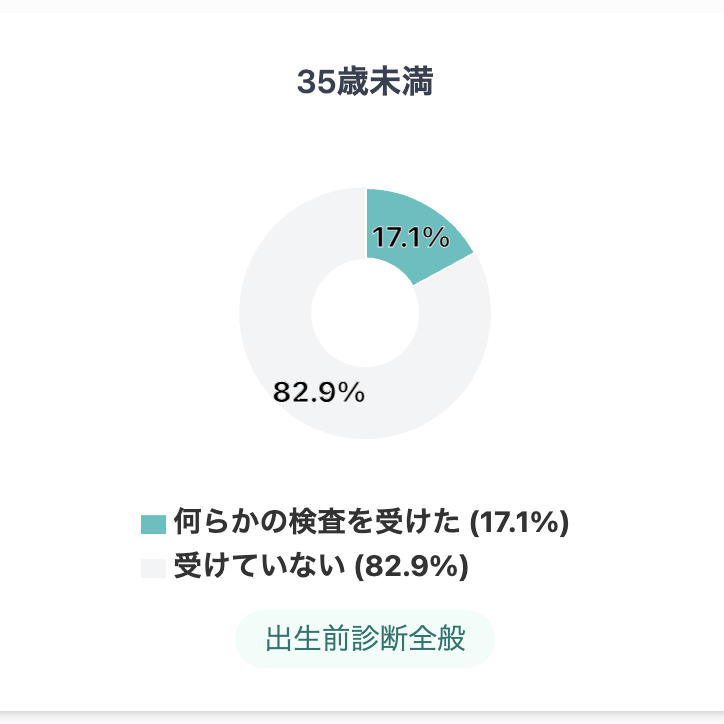

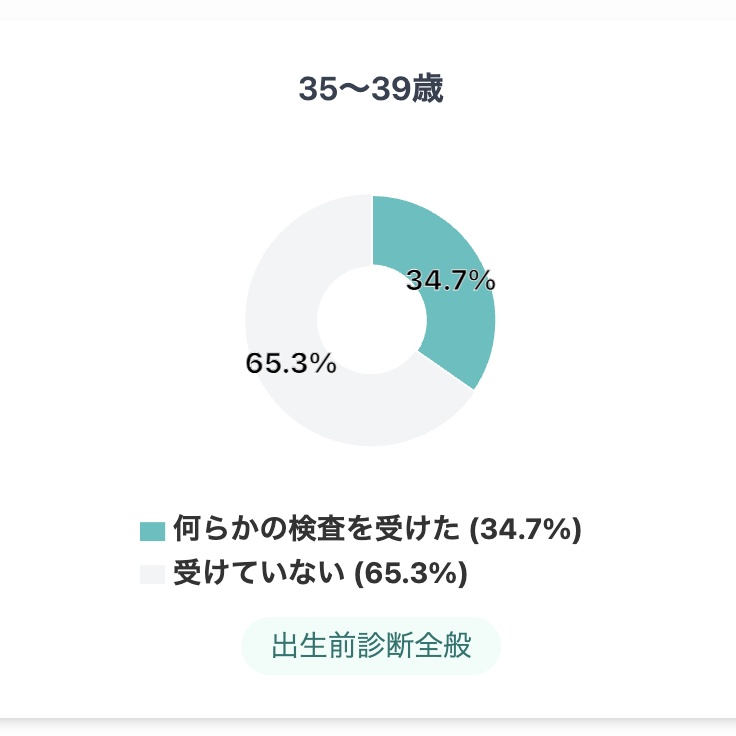

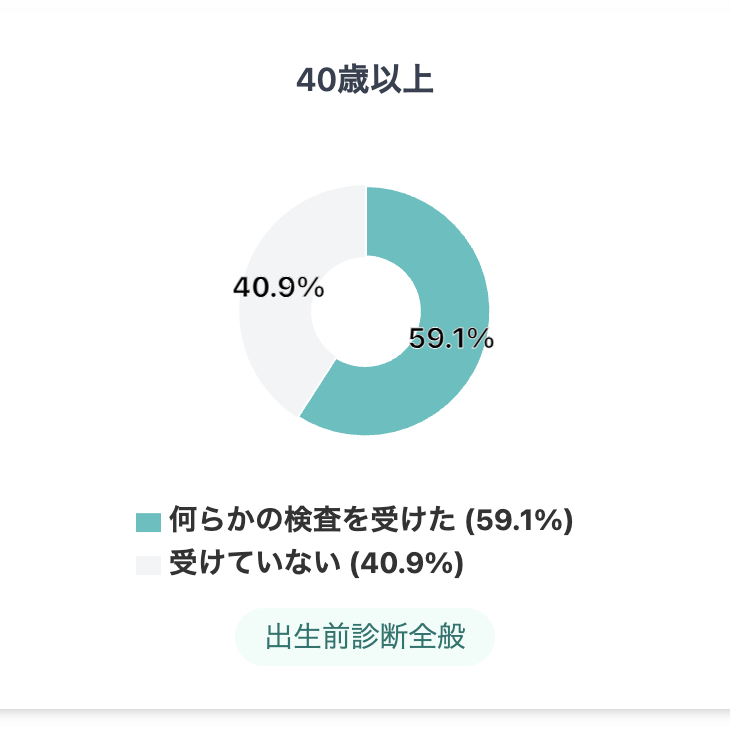

同じ調査では、出生前診断全般(超音波スクリーニングやクアトロテスト等も含む)まで広げると、35歳未満で17.1%、35~39歳で34.7%、40歳以上で59.1%の妊婦さんが何らかの出生前検査を受けていたという結果でした。何らかの出生前検査はかなりの割合で受けていることがわかります。そして、やはり高齢出産になるほど何らかの出生前診断を利用する人の割合が高いことがわかります(下のグラフ参照)。

日本でNIPTが開始された2013年以降、その実施数は年々増加しています。2013年~2017年の5年間で延べ5万件以上のNIPT検査が行われたとの報告もあります。ただし、NIPTの導入当初は35歳以上など条件付きで提供されていた経緯もあり、日本の出生数に対する実施割合は欧米と比べてまだ低いのが現状です。近年は指針の変更で年齢制限がなくなり、20代・30代前半の比較的若い妊婦さんがNIPTを受けるケースも増えてきています。当院でも「年齢は若いけれど不安なので念のため検査したい」というご相談を受けることがあります。実際、厚労省のアンケートでは「もし妊娠したら出生前検査を受けたい」と答えた女性は51.8%にも上っており、多くの方が潜在的に出生前診断に関心を寄せていることが伺えます。

このように、「出生前診断を受けるかどうか」は妊婦さんそれぞれの事情や考え方によって異なり、一概に多い少ないを言えるものではありません。ただ、高齢になるほど受検率が高いことから、一般的には35歳以上の妊婦さんではかなり身近な選択肢になりつつあると言えます。一方、若い年代ではまだ「受ける人は少数派」なのも現状です。その背景には「若ければリスクが低いから必要ない」「周囲に受けた人がいない」などの理由があるでしょう。しかし、どんな妊婦さんであっても出生前診断を受けるかは自由です。不安の感じ方は人それぞれですので、「自分が納得するために必要」と思えば年齢に関係なく受けてよいし、逆にリスクが低く不安も少なければ無理に受ける必要はありません。大切なのは、周囲に流されず自分たちの意思で選択することです。

出生前診断の費用相場

次に、各種出生前診断にかかる費用の相場について解説します。出生前診断は基本的に公的医療保険の適用外(自費診療)であり、検査ごとに数千円から数十万円の費用負担が発生します。以下に主な検査の費用目安をまとめます(地域や医療機関によって異なります)。

- 超音波検査(胎児ドック):約3~5万円。通常の妊婦健診の超音波は公費補助でまかなわれますが、精密胎児スクリーニングは自費になることが多いです。

- 母体血清マーカー検査(クアトロテスト):約1.5~3万円。比較的安価で、病院によっては妊婦健診とセットで1万円台前半で受けられる場合もあります。自治体の補助が出ることもあります。

- コンバインド検査:約3~5万円。超音波+初期血液検査のセット料金です。施設によっては「妊娠初期スクリーニング」という名称で提供されています。

- 新型出生前診断(NIPT):約8~20万円。平均は20万円前後との報告があります。認可施設では13~18万円程度が多く、非認可施設ではオプションの有無で15~25万円ほどと差があります。最近は技術料の低下で10万円前後に設定する病院も出てきました。

- 絨毛検査:約10~20万円。高度な検査であり高額です。絨毛検査と羊水検査は万一検査後に重篤な異常が判明して中絶を選択した場合、公的補助が一部出る自治体もあります。

- 羊水検査:約10~20万円。こちらも自費ですが、NIPT陽性で紹介された場合などは多少割引料金を適用する病院もあります。羊水検査は確定検査費用に加え、入院費が必要な施設もあります(概ね日帰りまたは一泊入院)。

以上が費用相場です。まとめると、スクリーニング検査は数万円、確定検査は十万円単位と考えるとよいでしょう。全て自費となると経済的負担も大きいため、家計との兼ね合いでどの検査を受けるか検討することも現実的には大切です。例えば「まず比較的安価なクアトロ検査を受け、結果次第で高額な検査(NIPTや確定検査)は考える」といった段階的アプローチを取る方もいます。一方で、確実性を重視して初めからNIPTを選ぶ方もおられます。費用面でもメリット・デメリットがありますので、医師と相談しつつ計画しましょう。

まとめ:出生前診断の疑問や相談は早めに産婦人科に相談しましょう

出生前診断にはさまざまな種類があり、受けられる時期も検査によって異なります。新型出生前診断(NIPT)は妊娠10週から受けられ、羊水検査は15週以降など、各検査ごとのポイントを押さえておくことが大切です。本記事で解説したように、それぞれメリット・デメリットがありますので、ぜひパートナーやご家族とも話し合ってみてください。

「受けるかどうか迷って決められない」「自分の場合はどの検査が適切なの?」といった疑問があるときは、遠慮なく産婦人科の医師に相談しましょう。妊婦健診の際に聞いていただければ、あなたの状況に応じたアドバイスをいたします。出生前検査はあくまで最初の検査なのでその後に精密検査などが必要になる場合も考えて余裕を持った検査計画が必要です。

当院(レディースクリニックなみなみ)でも、妊娠初期のご相談から検査後のフォローまで丁寧に対応しています。出生前診断はカップルにとって重大なテーマですが、決して一人で悩む必要はありません。不安や疑問を専門家と共有し、納得のいくマタニティライフを送っていただければと思います。

出生前診断に関するよくある質問

出生前診断を受けられなかったら後悔する?

実際に出生前診断を受けなかったことで後悔するケースとしては、例えば生まれてから赤ちゃんの疾患が判明し、「事前に分かっていれば心の準備や出産施設の選択ができたのに…」と感じる場合が考えられます。また高齢出産の方で、周囲に勧められたのに受けなかった結果、出産後に「やはり受けておけばよかったかも」と振り返る方もいるようです。しかし一方で、受けなかったことで「妊娠中に過度な心配をせず穏やかに過ごせた」と感じる方もいます。出生前診断には良い面も悪い面もあるため、「受けなかったこと」を後からどう捉えるかは人それぞれなのです。

出生前診断は受けるべき?

出生前診断を受けるか受けないかは完全に任意であり、「受けるべき」「受けないべき」と一律に言えるものではありません。妊婦さん一人ひとりが置かれた状況や考え方によって答えは違います。例えば、「結果がどうであれ出産するつもりだから知る必要はない」という方もいれば、「もしもの場合に備えて早くから知っておきたい」という方もいます。日本産科婦人科学会などのガイドラインでも、出生前診断は妊婦本人とパートナーの自主的な意思に基づき行われるべきものであり、受ける・受けないは本人の選択に委ねると明記されています。たとえ高年妊娠であっても「必ず受けなさい」と強制されるものではありませんし、逆に若年妊娠であっても希望すれば情報提供を受けて検査を受ける権利があります。

執筆者兼監修者プロフィール

東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。

資格

- 医学博士

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

- FMF認定超音波医

…続きを見る

出生前診断にはNIPTのほか、超音波検査、母体血清マーカー検査(クアトロ検査)、コンバインド検査などが含まれます。これら各検査にはそれぞれ適切な実施時期があります。検査の種類ごとに受けられる週数の目安を解説します。「受けたい検査があるけど、この週数で間に合うかな?」と不安な方はぜひ参考にしてください。